"Berliner Morgenpost", 4.6.1992

In Anstaltskleidung und mit Handschellen demonstriert ein ehemaliger Häftling 2004 die Beförderung im „Grotewohl-Express“ (© picture-alliance / dpa-Bildarchiv, Foto: Wolfgang Kumm)

"Berliner Morgenpost", 4.6.1992

"Berliner Morgenpost", 4.6.1992

Mitte: "B.Z.", 3.6. 1992

Die späteren Merkelschen "Fachkräfte" zertrümmerten schon 1992 die Einrichtung ihres Wohnheimes in Luckenwalde.

Rechts: "B.Z.", 2.6.1992

Gedenken 17. Juni 2020 am Mahnmal "Weiße Kreuze". Vereinigung 17. Juni 1953 e.V., AfD und CDU.

Die Kränze der Vereinigung 17. Juni 1953 e.V. bezahlte Gustav Rust vom Spendengeld.

Artikel aus "Berliner Zeitung" vom 1.6. 1992

Berliner Kurier, 29.05.1992

Tagesspiegel, 29.05.1992

BILD, 29.05.1992

Tagesspiegel, 25.05.1992

Morgenpost, 29.05.1992

B.Z., 25.5.1992

Artikel links: Bild, 25.5.1992

Berliner Kurier, 30.05.1992

B.Z., 29.05.1992

Frankfurter Rundschau, 29.05.1992

Tagesspiegel, 27.05.1992

Morgenpost, 27.05.1992

Morgenpost, 27.05.1992

Potsdamer Neueste Nachrichten, 27.05.1992

B.Z., 25.05.1992

Berliner Zeitung, 29.05.1992

B.Z., 25.05.1992

B.Z., 25.05.1992

Artikel links und oben:

Bild, 25.05.1992

Frankfurter Rundschau, 25.05.1992

Norwegischer Frauenchor singt 2019 ein Lied am Mahnmal.

Kranz zum Volkstrauertag 2020

Der 17. Juni 2020 in Chemnitz - Gedenken der Vereinigung der Opfer des Stalinismus e.V. (VOS)

.Das Foto zeigt 11 Kameraden der VOS - Sachsen, Bezirksgruppe Chemnitz. Von links Nr.1 unbekannt aber VOS,

Nr. 2 Altmann VOS, Nr. 3 unbekannt - Frau von Nr.1, Nr. 4 Dr.Steffi Lehmann aktiv Kaßberg - Gefängnis, Nr. 5 Sabine Popp,

Nr. 6 Kamerad VOS Aue, Nr. 7 Jörg Petzold (Stasi - Haft 1965 Kaßberg - Gefängnis), Nr. 8 W.Raubold-Ehemann in Haft,

Nr. 9 R.Steinbach, 92 Jahre alt 7 Jahre Gulag. Nr. 10 H.Bemme, 92 Jahre alt 4 Jahre Gulag und Nr.11 ist Holker Thierfeld BStU Chemnitz, Leiter der Gruppe.

Gesche Würfel vom Künstlerhaus Bethanien interviewte mich Anfang Dezember 2021 und fotografierte mich.

Aufgrund mehrerer Schlaganfälle in der Wohnung rief ich am 11.12.2022 die Feuerwehr und befinde mich inzwischen im Seniorenpflegeheim DOMICIL, Frobenstraße 79, 12249 Berlin-Lankwitz.

Die Kameraden Carl-Wolfgang Holzapfel, Brigitte Bielke mit Sohn Ralf halfen meinem Sohn Olaf (rechts) bei der Auflösung meiner Wohnung.

Rechts:

Kamerad Bodo Walther besuchte mich.

Bild oben:

Adam Lauks besucht mich.

Links:

Kamerad Karsten Kasperzack besucht mich am 23.7.22.

Links:

Vom Spendengeld bestellte ich bei Benno Kierey, Steglitzer Damm, diesen Kranz zum Gedenken an die Opfer von Schandmauer und Stacheldraht, den Benno Kierey anlieferte.

Rechts:

Vor den beiden Kränzen der Vereinigung 17. Juni 1953. Der linke Kranz hängt anlässlich des 50. Todestages von Peter Fechter am 17. August. Die beiden Aufnahmen machte Tatjana Sternenberg.

Beide Kränze der Vereinigung 17. Juni 1953. Quelle: Berliner Zeitung. Foto: dpa/Fabian Sommer.

Der dazu gehörende Artikel stammt vom 12. August 2022.

Olaf, mein Sohn aus erster Ehe, besucht mich.

Kamerad Karsten Kasperzack schiebt mich in der Kälte zum Café an der Ecke am 4.2.23.

Kamerad RA Bodo Walther besucht mich im Januar 2023.

Quelle: Ärzteblatt

THEMEN DER ZEIT

Traumatisierung politischer Gefangener in der DDR: Schweres Erbe

PP 8, Ausgabe September 2009, Seite 406 Sonnenmoser, Marion

Die Wunden sind noch lange nicht verheilt: Schikanen, wie Verhöre zur Nachtzeit, Isolierung und Informationssperren für Häftlinge waren keine Seltenheit – die politischen Gefangenen der DDR leiden bis heute an den Folgen der Haftumstände.

Nach Schätzungen des Bundesministeriums für Justiz waren rund 200 000 Menschen in der Deutschen Demokratischen Republik in den Jahren 1949 bis 1989 aus politischen Gründen inhaftiert.

Nach offiziellen sowjetischen Angaben waren außerdem zwischen 1945 und 1949 rund 123 000 Männer und Frauen in der Sowjetischen Besatzungszone in Speziallagern interniert. Bei diesen Gefangenen handelte es sich vor allem um Nazifunktionäre aus dem einfachen und mittleren Dienst, später auch um ehemalige Mitglieder kommunistischer und linkssozialistischer Gruppen und um Sozialdemokraten. „Schlaf- und Essensentzug, tage- und nächtelange Dauerverhöre, Einzelhaft, Steh- und Wasserkarzer und physische Misshandlungen waren während der Untersuchungshaft die Regel“, weiß die Berliner Psychologin Dr. Doris Denis. Die überbelegten Baracken, in denen die Lagerhäftlinge untergebracht wurden, waren verwahrlost, voller Ungeziefer und nur spärlich beheizt. Auch die mangelhafte Verpflegung, die den Kalorienbedarf eines erwachsenen Menschen nicht annähernd deckte, zehrte an der Gesundheit der Inhaftierten. Erkrankungen wurden gar nicht oder nur unzureichend medizinisch behandelt. Ehemalige Lagerhäftlinge, und durchaus nicht nur weibliche, berichteten von Vergewaltigungen durch die Aufseher.

Missliebige Äußerungen galten als Staatsverleumdung

Nach den Definitionen der Vereinten Nationen entsprachen die damaligen Haftbedingungen und Verhörmethoden psychologischer und häufig auch körperlicher Folter. Bis 1949 verstarb etwa ein Drittel der Häftlinge unter den extremen Bedingungen. In den ersten Jahren nach der Gründung der DDR änderten sich die Haftbedingungen nur geringfügig und blieben auch nach dem Aufstand am 17. Juni 1953 für die Häftlinge äußerst belastend.

In den 50er- und 60er-Jahren wurden vorrangig Personen verhaftet, die sich nicht konform mit den gesellschaftlichen Zielen und der Verstaatlichungspolitik der DDR zeigten. In den Jahren nach dem Mauerbau bis zur politischen Wende 1989 stellten unter den politischen Häftlingen der DDR die sogenannten Republikflüchtlinge die größte Gruppe dar (40 bis 50 Prozent). In den 80er-Jahren inhaftierte man in der DDR darüber hinaus zunehmend Personen, die öffentlich für ihren Ausreiseantrag eingetreten waren (15 bis 25 Prozent). Missliebige Äußerungen galten als „staatsfeindliche Hetze“, „Staatsverleumdung“ oder „öffentliche Herabwürdigung“ (zehn bis 20 Prozent). Dem Regime nicht genehme Kontakte oder Informationsweitergaben in die BRD wurden als „Verbindungsaufnahme“ beziehungsweise „Nachrichtenübermittlung“ verfolgt (ein bis fünf Prozent).

Die Verhaftung von DDR-Flüchtlingen geschah in der Regel in flagranti, das heißt am jeweiligen Grenzabschnitt des Fluchtversuchs. Regelmäßig setzten die DDR-Grenztruppen dabei Schusswaffen ein. Eine große Anzahl von DDR-Flüchtlingen wurde schon im Vorfeld ihres eigentlichen Versuchs verhaftet, teils auf Fahrten zu Grenzabschnitten, teils in der Vorbereitungsphase zu Hause. Der Zeitpunkt der meisten Verhaftungen war für die Betroffenen überraschend.

Bis zum Ende der DDR waren die Haftumstände belastend

Anschließend wurden die meisten Betroffenen ohne Nennung eines Ziels in die Untersuchungshaftanstalten des Ministeriums für Staatssicherheit gebracht und blieben dort Wochen bis viele Monate.

Mit den Bemühungen der DDR um internationale Anerkennung verbesserten sich die Bedingungen in den Haftanstalten zu Beginn der 70er-Jahre. Dennoch waren die Haftumstände auch in den 70er- und 80er-Jahren bis zum Ende der DDR äußerst restriktiv und für die Häftlinge sehr belastend. Die Methoden der Einschüchterung und Entehrung wurden weniger massiv, dafür subtiler. Politische Inhaftierung in diesen Jahren ging mit einem hohen Maß an Unvorhersehbarkeit und Unsicherheit einher. In den Verhören wurden die Häftlinge gezielt desinformiert und getäuscht. Häufig wechselten ein freundlicher und ein bedrohlicher Vernehmer, um die Inhaftierten zu verunsichern. Es wurden ihnen Prügel, der Entzug von Besuchs- und Schreiberlaubnis, die unbefristete Verlängerung der Untersuchungshaft oder die Benachteiligung und Inhaftierung von Angehörigen angedroht. Auch Todesdrohungen gegen die Inhaftierten und deren Familien gab es. Häufig deuteten die Verhörer nur vage an, dass der Gefangene das Gefängnis nie mehr oder als anderer Mensch verlassen werde, außerdem enthielten sie ihm Informationen über den weiteren Verlauf der Inhaftierung vor; das zersetzte die Gefangenen oft mehr als konkrete Strafmaßnahmen. Die Häftlinge wurden mit Nummern angeredet, die der Lage ihrer Pritschen in den Zellen entsprachen. Nachts wurde das Licht in regelmäßigen Abständen an- und ausgeschaltet und dabei die vorgeschriebene Schlafposition (auf dem Rücken liegend mit unbedecktem, nach oben gerichtetem Gesicht) überprüft. Oft musste völlig unerwartet die Zelle oder sogar das Gefängnis gewechselt werden. Die Inhaftierten blieben im Ungewissen darüber, welche Schikanen sie noch erwarteten und was mit ihren Angehörigen passierte. Zensur von Briefen und Kontaktsperre machten es unmöglich, Angaben der Verhörer zu überprüfen und verlässliche Informationen über das Schicksal von Familienangehörigen und Freunden zu erhalten. Üblich während der Untersuchungshaft waren außerdem Nachtverhöre, Schlafentzug, Isolationshaft und Dunkelzelle sowie belastende Haftbedingungen, zu denen unter anderem Arrestierungen und Isolationshaft für Tage, Wochen, Monate und Jahre (das heißt absolute Kontaktsperre nach draußen, keinerlei Beschäftigungsmöglichkeiten, Liegen auf der Pritsche nur nachts, keine Selbstgespräche, Dauerbeaufsichtigung, maximal fünf Schritte gehen in jede Richtung), das Zusammengesperrtsein mit Schwerkriminellen, Kontaktsperren zu Angehörigen sowie Zwangsarbeitsbedingungen bei fehlendem Arbeitsschutz zählten.

54 ehemalige politische Gefangene, die zwischen 1945 und 1971 inhaftiert und im Rahmen einer Studie befragt worden waren, erlebten vor allem die schlechte Unterbringung und Versorgung sowie psychische Folter als belastend. Sie berichteten von Nachtverhören, Schlafentzug, ständigem Laufenmüssen in abwechselnd eiskalter und heißer Zelle, Einzelhaft, Steh- und Wasserkarzer, Dunkelzellen und von Scheinhinrichtungen des Gefangenen selbst oder von Mitgefangenen. Auch körperliche Misshandlungen waren an der Tagesordnung, etwa Ausschlagen von Zähnen, Schläge und Elektroschocks. Darüber hinaus hatten die Befragten unter Schikanen von Wärtern und Verhörern zu leiden, wie Blenden bei Verhören, demonstrativem Essen vor dem hungernden Häftling, Anschreien, Aufsetzen von Dunkelbrillen, stundenlanges Stehen, Ansprache als Nummer, Entkleiden vor dem Wachpersonal, Duschen unter Beobachtung, Scheren der Haare und Verbot, die Toilette zu benutzen. Weitere Belastungen entstanden durch schlechte Arbeitsbedingungen, Kontaktsperre und Zensur, Zellenüberwachung, Bespitzelung, Drohung mit Repressalien sowie Vergewaltigungen und Gewaltanwendung.

Die Staatssicherheit ging unberechenbar vor

Im Zuge der Ratifizierung des UNO- Paktes über die bürgerlichen und politischen Rechte im November 1973 schien die politische Toleranzbreite in der DDR größer zu werden. Es konnten offizielle Ausreiseanträge gestellt werden, und die Strafmaße in politischen Prozessen fielen milder aus als in den Jahren davor. Hinter diesen scheinbaren Verbesserungen verbargen sich jedoch verdeckte Methoden der Verfolgung. Die Staatssicherheit ging unberechenbar vor und wollte Exempel statuieren. Politisch unliebsame Personen wurden nicht mehr jahrelang inhaftiert, waren aber neben häufigen und unvorhersehbaren Verhören und kürzeren Gefängnisstrafen intensiven Bespitzelungen und sogenannten Zersetzungsmaßnahmen ausgesetzt. Sie reichten von Telefonterror, massenhaften Warenbestellungen im Namen des Betroffenen, Berufsverbot und gezieltem Streuen von Gerüchten bis zu diversen Alltagsbehinderungen wie zum Beispiel dem ständigen Beschädigen des für den Arbeitsweg benötigten Fahrzeugs. Nicht selten drangen Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes mit Nachschlüsseln in die Wohnung der Betreffenden ein, veränderten oder stahlen einzelne Gegenstände und brachten Abhörgeräte an. Diese Verfolgungspraxis zielte auf Verunsicherung, Isolation und Einschränkung der Handlungsmöglichkeiten des Betroffenen und schuf in vielen Fällen eine Atmosphäre des Miss-trauens, der Ohnmacht und der Angst. Die Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit sowie das Auseinanderbrechen von Familien und Freundeskreisen waren dabei häufige soziale Folgen, die durchaus von der Staatssicherheit beabsichtigt waren. „Der Anstieg der Zahl der Mitarbeiter im Ministerium für Staatssicherheit von 52 000 im Jahr 1973 auf 83 000 im Jahr 1983 macht deutlich, dass es sich bei diesen Zersetzungsmaßnahmen nicht um zufällige, sondern um gut geplante und mit hohem Personaleinsatz durchgeführte Repressionsmaßnahmen handelte“, so Denis.

Ehemalige Inhaftierte leiden unter den Langzeitfolgen

Viele ehemalige Bespitzelte und Inhaftierte litten jahrzehntelang und leiden selbst heute noch unter den Langzeitfolgen von Verfolgung und Haft. Das ergab zum Beispiel eine Studie an der HU Berlin, bei der Psychologen Ende der 90er-Jahre 384 ehemals politisch Inhaftierte der DDR befragten. 62 Prozent gaben aktuelle psychische Störungen aufgrund der Haft an, vor allem Schlafstörungen und Ängste. 40 Prozent waren während der Haft misshandelt worden, und 17 Prozent berichteten von Lebensgefahr in der Verhaftungssituation. Die erlebte Lebensgefahr erhöhte das Risiko psychischer Beschwerden um das 1,9-fache, während Lebensgefahr und Misshandlungen es um das 2,8-fache erhöhten. Eine Studie, die an der TU Dresden durchgeführt wurde, ergab, dass jeder Dritte von 146 ehemaligen politischen Gefangenen auch noch Mitte der 90er-Jahre unter einer PTBS und komorbiden Störungen wie Ängsten, somatoformen und depressiven Störungen litt. Das äußerte sich laut einer Studie der FU Berlin zum Beispiel in Panikanfällen, Angst vor engen Räumen mit geschlossenen Türen, tiefem Misstrauen gegenüber anderen Menschen (insbesondere Männern), Furcht vor erneuten, negativen Erlebnissen, Hoffnungslosigkeit, Albträumen und quälenden Erinnerungen, die durch Alltagsereignisse ausgelöst wurden. Neuere wissenschaftliche Studien wiesen außerdem eine Vielzahl psychischer Veränderungen nach Extrembelastungen und Traumatisierungen (insbesondere bei länger währenden, wiederholten Traumata) nach, die nicht unter die Diagnose der PTBS gefasst werden können. Es handelt sich dabei um Störungen der Affekt- und Impulsregulation, vor allem um Schwierigkeiten im Umgang mit Wut und Ärger, um dissoziative Symptome, um selbstzerstörerisches und suizidales Verhalten, um Beeinträchtigungen des Identitätsgefühls und um interpersonelle Störungen, wie die exzessive Beschäftigung mit Rachegefühlen, Sozialphobie und Sinnverlust.

Viele, aber längst nicht alle ehemals politisch Gefangenen entwickelten infolge der Haft eine PTBS. Mit den Gründen für die interindividuellen Unterschiede befassten sich Psychologen der Universitäten Oxford und Dresden, indem sie 26 Personen mit einer chronischen PTBS und 26 Nichtbetroffene interviewten. Die Gruppen waren hinsichtlich objektiv erlittener Haftbedingungen oder soziodemografischer Merkmale vergleichbar. Allerdings berichtete die Mehrzahl der PTBS-Betroffenen von Momenten des Sichaufgebens während der Haft, wohingegen Nichtbetroffene eine autonome Geisteshaltung, einen freien, ungebrochenen Willen und eine regimekritischere Haltung bewahren konnten und sich nicht aufgaben. Die Personen mit PTBS fühlten sich gegenüber anderen Menschen stärker entfremdet und hatten den Eindruck, dass die Hafterfahrung zu irreversiblen, negativen Veränderungen ihrer Persönlichkeit und ihres Lebens geführt hatte. Die Wissenschaftler schlossen daraus, dass Gedankenprozesse während der Haft und die Interpretation ihrer Folgen mit chronischer PTBS zusammenhängen. Sie schreiben: „Eine gefestigte politische Überzeugung konnte vor psychischen Folgen von Traumatisierung schützen.“ Mit Resilienzfaktoren bei ehemaligen Häftlingen der DDR beschäftigten sich auch Wissenschaftler der FU Berlin. Sie stellten fest, dass nach der Haft seltener psychische Beschwerden auftraten, wenn die Betroffenen beruflich integriert waren, über viele soziale Kontakte verfügten und der Hafterfahrung positive Einflüsse auf ihr weiteres Leben abgewinnen konnten, wie beispielsweise Reifung, Gewinn an Lebenserfahrung, Menschenkenntnis und Urteilsfähigkeit, Gespür für gefährliche Situationen, Solidarität unter Häftlingen und Veränderungen persönlicher Werte.

Die Opfer des DDR-Regimes kämpften jahrelang für eine Entschädigung. Im September 2007 gestand der Bundestag schließlich 250 Euro Pension solchen politisch Verfolgten zu, die in der DDR mindestens ein halbes Jahr inhaftiert waren. Schätzungsweise 42 000 Betroffene haben Anspruch auf die Entschädigung. Missbrauchsfälle stellen neuerdings jedoch die Opferrente infrage. So nimmt zum Beispiel das Bundesland Brandenburg laut verschiedener Pressemeldungen immer häufiger Bescheide zurück, weil die Pensionsantragsteller für die Staatssicherheit tätig waren. Auch im Bundesland Sachsen versuchten ehemalige Stasimitarbeiter, staatliche Hilfe zu kassieren. Etwa zwei Prozent aller Anträge wurde von Personen mit Stasivergangenheit gestellt, wobei die Dunkelziffer möglicherweise höher liegt.

Es findet keine erfolgreiche Verarbeitung statt

Aber nicht nur der Entschädigungsmissbrauch nährt das wachsende Empfinden von Ungerechtigkeit bei den Stasiopfern. Auch die gesellschaftlichen Umstände, die eine öffentliche Auseinandersetzung mit dem DDR-Regime und dem Leid der Opfer erschweren, die Möglichkeit, den ehemaligen Peinigern jederzeit zu begegnen sowie die unzureichende Bestrafung der Täter – einige ehemalige Stasimitarbeiter und SED-Mitglieder sind in hohen beruflichen Positionen oder beziehen üppige Renten – tragen nicht gerade zu einer erfolgreichen Verarbeitung des erlittenen Unrechts bei.

Dr. phil. Marion Sonnenmoser

Quelle: rbb-online.de

Trotz Vorstrafe wegen Rechtsbeugung Anwaltszulassung für ehemalige DDR-Staatsanwältin

Nach Recherchen des rbb-Politikmagazins KLARTEXT erhielt eine ehemalige Staatsanwältin der DDR trotz einer Vorstrafe wegen Rechtsbeugung im Jahre 2000 eine Anwaltszulassung in Brandenburg. Ungehindert konnte sie danach noch jahrelang in Cottbus als Rechtsanwältin arbeiten. Vom Rechtsbeuger zum Rechtspfleger - und das in einem Rechtsstaat? Experten sind empört.

Dass ein Rechtsanwalt, der das Gesetz vertritt, selbst eine weiße Weste haben sollte, ist eigentlich selbstverständlich. Eigentlich. Doch in Brandenburg nimmt man es offenbar nicht so genau mit der Integrität von Rechtsanwälten, die auch schon in der DDR-Justiz aktiv waren. Dabei wird die Forderung nach historischer Aufarbeitung immer lauter. Gabi Probst.

Die Juristin Eva-Maria Müller aus Cottbus – hier links im Bild - ist im Jahr 2000 zu einem Jahr und zehn Monaten auf Bewährung verurteilt worden – wegen Rechtsbeugung in Tateinheit mit Freiheitsberaubung. Der Grund: Hier am Cottbusser Gericht hatte sie als leitende Staatsanwältin bis zum Ende der DDR Ausreisewillige unschuldig ins Gefängnis gebracht.

An „Haftbefehlsanträgen, Haftfortdaueranträgen, Anklageerhebungen, Anträge von Freiheitsstrafen“ usw. habe sie mitgewirkt - so das Urteil - obwohl die Strafbestände Bagatellcharakter hatten. An der Juristischen Fakultät der Humboldt Uni nahm man solche Anklagen unter die Lupe. Für die Experten waren diese Staatsanwälte und Richter Vollstrecker der Staatssicherheit der DDR.

Prof. Rainer Schröder, Juristische Fakultät Humboldt-Universität Berlin

„Die Staatssicherheit und gerade die Abteilung 1 der Staatsanwaltschaften, die wollten diesen Personenkreis wie Feinde ausschalten. Man wandte dazu so ein Art von Feindstrafrecht an und da war so quasi jedes Mittel recht, um diese Leute loszuwerden. Und da dehnte man die Straftatbestände wirklich über das Maß der normalen Auslegung aus.“

KLARTEXT

„Willkürurteile?“

Prof. Rainer Schröder, Juristische Fakultät Humboldt-Universität Berlin

„Willkür.“

Ines Kirsche war so ein Feind. Sie und mit ihr vier andere wollte die Staatsanwältin Müller offenbar loswerden und das nur, weil sie in den Westen wollten. Alle saßen lange im DDR-Gefängnis.

Ines Kirsche

„Man hat es ihr angesehen und gespürt, dass sie es regelrecht genossen hat, als dann unsere Urteilsverkündung kam. Sie hätte auch am liebsten für uns alle die Höchststrafen für uns durchgesetzt, weil wir in ihren Augen ganz, ganz schlimme Feinde waren.“

Die hohen Haftstrafen waren für die Eltern ihres mitangeklagten Freundes Michael Menk unerträglich. Sein Vater, Dieter Menk blieb der Staatsanwältin und dem Richter immer auf den Fersen, seit dem Tag der Gerichtsverhandlung. Und der war für das Ehepaar besonders schlimm.

Renate Menk

„Das war nicht schön. Das war wirklich eine ganz schlimme Zeit.“

Dieter Menk

„Ich bin zu der Staatsanwältin in Cottbus, zu Frau Eva Maria Müller, gegangen und gefragt, ob das im Sinne des Rechtsstaates sein kann, dass man für die Sache einen Menschen drei Jahre und drei Monate verurteilt.“

KLARTEXT

„Was hat sie gesagt?“

Dieter Menk

„'Das müssen Sie uns schon überlassen, wir vertreten den Rechtsstaat und im Namen des Volkes erfolgt die Verurteilung und so ist es geschehen.'“

KLARTEXT

„Wie haben Sie sich da gefühlt?“

Dieter Menk

„Ich habe mich so erniedrigt gefühlt.“

Die ehemalige Staatsanwältin Müller konnte nach der Wende fast 20 Jahre lang hier in Cottbus ungehindert als Rechtsanwältin – bis zu ihrer Rente 2008 – arbeiten, davon viele Jahre trotz ihrer Verurteilung!

Dieter Menk

„Da bin ich noch mal hin. Ich wollte mir einfach mal Luft verschaffen.“

KLARTEXT

„Und was haben Sie ihr gesagt?“

Dieter Menk

„'Sie müssten sich die Augen aus dem Kopf schämen, das Sie solche Schandurteile

gesprochen haben und jetzt als Rechtsanwältin den Rechtsstaat vertreten. Ich würde mich an Ihrer Stelle in Grund und Boden schämen.'“

KLARTEXT

„Was hat Sie darauf gesagt?“

Dieter Menk

„Sie hat gesagt: 'Ich bin jetzt hier Rechtsanwältin und habe mit dieser Sache, die ist abgeschlossen, nichts mehr zu tun.“

Wir fragen die Brandenburger Rechtsanwaltskammer. Seit 2002 hat man hier die Hoheit für Zulassungen und Widerrufe für die Rechtsanwälte in Brandenburg. Davor war das Oberlandesgericht verantwortlich, aber ohne eine gutachterliche Stellungnahme der Kammer ging es auch nicht. Bei Verurteilung dürfe er man eigentlich kein Rechtsanwalt sein, zitiert der Präsident das Gesetz. Wir fragen noch mal nach.

KLARTEXT

„Sie haben gerade gesagt, wenn jemand verurteilt worden ist, dann dürfte er kein Rechtsanwalt sein.“

Klaus Engelmann, Rechtsanwaltskammer Brandenburg

„Nach Paragraf 7 Nummer 2 der Bundesrechtsanwaltsordnung.“

KLARTEXT

„Wie kann es dann aber passieren, dass diese Frau, ich sage Ihnen, wer es ist - es ist Eva-Maria Müller, war in Cottbus bis 2008 weiter Rechtsanwältin, ist aber rechtskräftig 2000 verurteilt worden zu einem Jahr und zehn Monaten wegen Rechtsbeugung in Tateinheit mit Freiheitsberaubung. Warum konnte diese Frau, wenn Sie jetzt sagen, das geht gar nicht, trotzdem Rechtsanwältin bleiben? … Sie haben gesagt, wenn jemand verurteilt worden ist und jetzt frage ich, ich kenne jemanden der verurteilt worden ist, und der ist trotzdem Rechtsanwalt geblieben. Was ist daran so schlimm? … Wollen Sie jetzt gar nichts mehr sagen?“

Prof. Rainer Schröder, Juristische Fakultät Humboldt-Universität Berlin

„Das spricht dem Begriff aus der Bundesrechtsanwaltsordnung Hohn. Nach der Bundesrechtsordnung sind Rechtsanwälte auch Organe der Rechtspflege und das kann nach meinem Verständnis niemand sein, der gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung und oder gegen Strafgesetze so verstoßen hat.“

Und was sagt Eva Maria Müller selbst, hat sie ein schlechtes Gewissen? Weit gefehlt.

Eva Maria Müller

„Da können Sie sich gleich von mir verabschieden. Auf Wiedersehen.“

KLARTEXT

„Haben Sie ein schlechtes Gewissen? Sie sind doch auch verurteilt worden, nicht wahr?“

Doch sie war nicht allein verantwortlich.

In diesem Rechtsanwaltsbüro arbeitet heute noch der Richter, der die Anklagen von Staatsanwältin Müller mit seinem Urteil besiegelt hatte. Gleich nach der Wende wurde er zunächst sogar Direktor des Gerichts in Finsterwalde – nur 30 Kilometer von Cottbus. Es sind Dieter Menk und seine Frau, die damals an alle Behörden schreiben und wegen dessen Vergangenheit seine Absetzung fordern.

Dieter Menk

„Ich war zum wiederholten Male am Boden zerstört. Ich wusste nicht mehr, was hinten und vorne ist, was soll ich noch als Recht empfinden? Wusste ich nicht!“

Richter Czerwiatiuk entzog sich danach dreist sich mit einer zeitweiligen Flucht ins Ausland seiner Hauptverhandlung und einer Verurteilung – bis die Taten verjährt waren. Heute arbeitet er unbehelligt als Rechtsanwalt in Cottbus.

KLARTEXT

„Ich frag ja auch Sie, wie Sie das mit Ihrem Gewissen vereinbaren können.“

Czerwiatiuk

„Ich kann es und andere können es auch.“

KLARTEXT

„Sie können es, obwohl sie die Leute ins Gefängnis gebracht haben?“

Czerwiatiuk

„Ja."

KLARTEXT

„Sehen Sie das noch als rechtens, dass Sie die Leute damals ins Gefängnis gebracht haben?“

Czerwiatiuk

„Das ist eine Kanzlei, würden Sie bitte meine Räume verlassen.“

Sie brachten DDR-Bürger wie Ines Kirsche und Michael Menk ins Gefängnis, weil sie in einem freiheitlich-demokratischen Land, in einem Rechtsstaat, leben wollten – so wie sie es heute tun. Und was macht der Rechtsstaat? Er macht die Täter wieder zu Organen der Rechtspflege, zu Rechtsanwälten.

Prof. Rainer Schröder, Juristische Fakultät Humboldt-Universität Berlin

„Ich bin der Auffassung, dass das ein Verstoß gegen rechtsstaatliche Prinzipien ist. Es fehlte offenbar der Wille, diese Fragen politisch aufzugreifen und ich halte das für einen Skandal.“

Der besorgte Vater Dieter Menk hat vor einigen Wochen die Unrechtsgeschichte an den Justizminister in Brandenburg geschrieben. Er hat noch keine Antwort. Und auch für uns hat der Minister keine Zeit für ein Interview.

Autorin: Gabi Probst

Richter signalisieren bei der Auftragsvergabe von Gutachten, welche Ergebnisse sie erwarten

Quelle: SPIEGEL, 30.03.2014

Jeder vierte Gutachter aus dem medizinischen oder psychologischen Bereich hat in Bayern sogenannte Tendenz-Signale von der Justiz erhalten. Das bedeutet, Richter geben bei der Auftragsvergabe einen Hinweis, welches Ergebnis erwartet wird. Bei Psychologen ist der Anteil derer, die "in Einzelfällen" oder "häufig" solche Signale bekommen haben, noch wesentlich höher als bei Medizinern: Fast jeder zweite psychologische Sachverständige hat offenbar solche Erfahrungen gemacht. Das ergibt eine Studie, deren Ergebnisse in der Fachzeitschrift "Der Sachverständige" im Beck-Verlag Anfang April veröffentlicht werden. Die Autoren haben dazu vergangenes Jahr 548 Gutachter aus Bayern befragt. Jeder dritte psychiatrische und jeder zweite psychologische Gutachter bezieht demnach mehr als 50 Prozent seiner Einnahmen aus Gerichtsgutachten. Daher gebe es eine wirtschaftliche Abhängigkeit von den Aufträgen der Justiz, was die geforderte Neutralität gefährde. Die Autoren empfehlen unter anderem, Gutachter künftig per Los auszuwählen und solche Aufträge nur noch schriftlich zu vergeben, mit Kopie an alle Verfahrensbeteiligten. Mündliche Absprachen zwischen Richtern und Gutachtern sollten zudem verboten werden.

Zeitzeuge des Widerstands gegen Stalin"Todesstrafe! Mir blieb die Luft weg."

Vier Jugendliche in der DDR beschimpften Stalin 1949 über einen selbst gebastelten Piratensender als Massenmörder. Es folgte eine gnadenlose Jagd. Jörn-Ulrich Brödel ist der Einzige, der noch davon berichten kann. Von Christoph Gunkel 09.01.2017

Das erste Urteil: Todesstrafe. Das zweite: Todesstrafe. Das dritte: Todesstrafe.

"Mir blieb die Luft weg", erinnert sich Jörn-Ulrich Brödel und die Fassungslosigkeit lässt seine Stimme noch Jahrzehnte später beben. "Der erste tot, der zweite tot, der dritte tot." Brödel hat mit den Fingern mitgezählt, jetzt verharrt seine Hand hilflos in der Luft. "Ich habe gedacht: Das geht jetzt so weiter." 14. September 1950, Urteilsverkündung gegen 15 Angeklagte vor dem sowjetischen Militärtribunal in Weimar. Alles war perfekt arrangiert am Ende dieses Willkürprozesses ohne Verteidiger. "Wir wurden streng darauf hingewiesen, auf welchem Platz in den beiden Stuhlreihen wir zu sitzen hatten", erzählt Brödel. Damals wunderte er sich. Später verstand er: "Die Urteile standen schon vorher fest."

Wer vorne saß, hatte schlechte Karten. Brödel saß auf dem sechsten Platz in der ersten Reihe. Nur zwei Stühle neben ihm war soeben sein Freund Hans-Joachim Näther zum Tode verurteilt worden. Dessen Gesichtsausdruck vergaß er nie: "Achim grinste leise vor sich hin. Als ob er sagen würde: Ihr könnt machen, was ihr wollt, ich stehe über euch!"

"Das bin ich den Toten schuldig"

Brödel war nicht so fatalistisch. Starr vor Schock bangte er um sein Leben. Er dachte daran, dass Stalin die Todesstrafe 1947 mit propagandistischem Getöse abgeschafft hatte; die UdSSR wollte sich human geben. Er wusste nicht, dass Stalin die Todesstrafe 1950 heimlich wieder eingeführt hatte. Was war hier los?

Urteil Nummer vier und fünf: je 25 Jahre Arbeitslager. Brödel schöpfte Hoffnung. Offenbar waren die Urteile geordnet. Dann sein Verdikt: ebenfalls 25 Jahre wegen "antisowjetischer Propaganda" und "Bildung einer illegalen Gruppe". Erleichterung. Er hatte überlebt.

Jörn-Ulrich Brödel, 85, ist der letzte Zeitzeuge einer bis heute kaum bekannten Widerstandsgruppe aus dem thüringischen Altenburg. Wenig an diesem schmächtigen, freundlichen Mann erinnert zunächst an einen verwegenen Aufrührer. Wer Brödel in seiner Hamburger Wohnung besucht, atmet deutsche Gemütlichkeit ein. Bierkrüge mit Zinndeckel hängen über der Durchreiche zur Küche; Brödel hat lange bei Holsten gearbeitet. Im Wohnzimmer baumelt ein Planeten-Mobilé von der Decke. Die Wände zieren Fotos der Tochter und von Hunden. Auf dem Boden schnarcht Sina, mit zwölf Hundejahren betagt wie ihr Herrchen.

Sobald Brödel aber von seinem Kampf mit der SED-Diktatur erzählt, klingt er nicht altersmilde. Die Empörung ist geblieben, und er will nicht, dass das Unrecht vergessen wird: "Das bin ich meinen toten Freunden schuldig."

»Das waren Blutrichter« Quelle: SPIEGEL, 06.09.1992, Heft 37/1992

Richter und Staatsanwälte der sogenannten Waldheimer Prozesse, mit denen die SED 1950 die Willfährigkeit der DDR-Justiz prüfte, kommen nun in Leipzig selber vor Gericht. In den Schnellverfahren waren damals ohne Beweisaufnahme zahlreiche Todesurteile gegen Nationalsozialisten gefällt worden. Oft blieb ungeprüft, ob die Angeklagten Haupttäter oder Mitläufer waren.

Wenn Richter vor Gericht stehen, ist das schon etwas Besonderes. Wenn aber Richter vor Gericht stehen, weil sie über Juristenkollegen geurteilt haben, wird der Fall einzigartig.

Demnächst wird ein solches Unikum der Rechtsgeschichte verhandelt. Ein alter Mann aus Halle, Otto Jürgens, 86, muß sich vor dem Ersten Strafsenat des Bezirksgerichts Leipzig verantworten, weil er vor 42 Jahren an den sogenannten Waldheimer Prozessen mitgewirkt hat. Gegen zwei weitere Beteiligte, einen Richter und einen Staatsanwalt, ist Anklage erhoben; ihre Verhandlungsfähigkeit wird geprüft.

Der Prozeß gegen Jürgens, der am 13. Oktober beginnen soll, tastet in die dunkelsten Ecken deutscher Justiz. In Waldheim, einem Städtchen im sächsischen Hügelland nördlich von Chemnitz, sind von April bis Juni 1950 mehr als 3000 Menschen in Schnellverfahren abgeurteilt worden. Den Angeklagten wurden die elementarsten Rechte verweigert: Es gab weder eine Beweisaufnahme noch eine Verteidigung, Entlastungszeugen wurden nicht gehört, die Öffentlichkeit war nur in wenigen Schauprozessen zugelassen.

Verurteilt wurden ehemalige Insassen der sowjetischen Internierungslager Sachsenhausen, Buchenwald und Bautzen, die von der Besatzungsmacht ohne nähere Prüfung als Nazi-Verbrecher eingestuft worden waren. Zur Jahreswende 1949/50 wurden sie den DDR-Behörden unterstellt und ins Waldheimer Gefängnis gebracht. Der ehemalige Soldat Benno Prieß, 64, einer der damals Inhaftierten, erinnert sich: »Wir hatten große Hoffnung auf die Deutschen, aber die waren schlimmer als die Russen.«

Die meisten Waldheimer Häftlinge, darunter Lehrer, Ärzte, Richter und Staatsanwälte, waren eher NS-Mitläufer als Täter. Sie wurden meist zu Strafen von zehn Jahren Zuchthaus und mehr verurteilt. Die häufigsten Vorwürfe lauteten auf »Verbrechen gegen die Menschlichkeit« und »wesentliche Förderung« des Hitlerregimes.

Klar ist: Nicht alle Verurteilten waren unschuldig, selbst harte Strafen mögen in einigen Fällen gerecht gewesen sein. Doch ebenso klar ist, daß in keinem Fall Recht geschah, die Justiz gab den Angeklagten nicht die geringste Chance. Günter Hertweck, 53, der als sächsischer Generalstaatsanwalt bis Mitte des Jahres die Waldheim-Ermittlungen beaufsichtigt hat, kommt zu dem Schluß: »Das waren Blutrichter.«

Blut floß tatsächlich in der Nacht vom 3. auf den 4. November 1950. Im Minutentakt wurden 24 Todesurteile vollstreckt, beispielsweise gegen den SS-Wachmann Helmut Uhlig und den Gestapo-Denunzianten Paul Coijanovic. Der Henkerslohn für die drei Scharfrichter, die »strengstes Stillschweigen« geloben mußten, betrug laut Quittung 8400 Mark. Die weiteren Kosten für das Hinrichtungskommando wurden penibel aufgeführt: Sie beliefen sich auf 291,94 Mark - etwa für Brötchen, Blutwurst, Fleischsalat und »2 Flaschen Brandwein zu 38,60 Mark«.

Die Akten der Hingerichteten sind im November 1990 in zwei Archivkisten des ehemaligen DDR-Innenministeriums entdeckt worden. Hauptsächlich auf diese Unterlagen stützt der Leipziger Staatsanwalt Dietrich Bauer, 52, jetzt seine Anklagen. Weiteres Belastungsmaterial vermutet Bauer im Nachlaß des Ministeriums für Staatssicherheit, der von der Berliner Stasiakten-Behörde verwaltet wird.

Das Verfahren gegen Richter Jürgens, der in Waldheim Beisitzer einer Großen Strafkammer war, basiert maßgeblich auf einem Todesurteil, das dem SPIEGEL in einer beglaubigten Abschrift vom 6. Juni 1950 vorliegt.

Opfer der Scharfrichter war der Staatsanwalt Heinz Rosenmüller, NSDAP-Mitglied seit 1933. Ihm legte das Gericht, dem Jürgens angehörte, zur Last, er habe während der NS-Zeit »nach eigenen Angaben 15 Anklagen wegen antifaschistischer Äußerungen nach dem Heimtückegesetz entworfen«, dazu »die gleiche Zahl von Verfahren gegen Menschen, die ausländische Sender abhörten«.

Außerdem habe Rosenmüller »aufgrund der Volksschädlingsverordnung in erheblichem Umfang Verfahren durchgezogen«, und »er gibt zu, in diesem Zusammenhang 15 Todesstrafen beantragt zu haben, auf die auch erkannt worden sei«.

Der sachliche Ton verliert sich schnell. Passagenweise ergeht sich das Urteil in Andeutungen: »Diese Fälle gibt der Angeklagte zu. Wieviel mehr sind es tatsächlich gewesen.« Rosenmüller sei »verantwortlich für alle die Menschen, die wegen ihrer politischen Vergehen im Sinne des Nazismus abgestraft wurden« . Er habe damit rechnen müssen, daß sie nach der Strafverbüßung »in ein KZ eingeliefert würden und dort den Tod finden würden«.

SED-Richter Jürgens urteilte über den NS-Staatsanwalt Rosenmüller: _____« Der Angeklagte war als Jurist befähigt, das » _____« Unrechtmäßige seiner Handlung einzusehen, trotzdem hat er » _____« sich für die Begehung der Verbrechen entschieden, womit » _____« er vorsätzlich gehandelt hat. »

Ganz ähnlich argumentiert Staatsanwalt Bauer heute gegen die Waldheim-Juristen. In der Tradition der sich mit sich selbst beschäftigenden Justiz betrachtet er die wissentlich begangene Rechtsbeugung als »Schlüssel« der Anklage.

Durch die Prozesse gegen Jürgens und seine Komplizen wird auch der größte Skandal der westdeutschen Nachkriegsjustiz wieder aktuell. Daß kein einziger NS-Richter oder NS-Staatsanwalt in Westdeutschland rechtskräftig bestraft worden ist, verdankten Hitlers juristische Handlanger dem Richterprivileg: Nur der bewußte Verstoß gegen geltendes Recht kann danach eine Strafe begründen.

Der Bundesgerichtshof (BGH) formulierte 1968 im Verfahren gegen den einzigen angeklagten Richter des NS-Volksgerichtshofs, Hans-Joachim Rehse: _____« Der Richter, der ein Todesurteil fällt, kann sich » _____« dadurch nur dann strafbar machen, wenn er das Recht » _____« beugt. Dies setzt voraus, daß er bewußte und gewollte » _____« Verstöße gegen das Verfahrensrecht oder das sachliche » _____« Recht begeht. »

Je fanatischer also ein Richter den Führerwillen für Recht und Gesetz nahm, desto weniger konnte ihm die Bundesrepublik an Verfehlung nachweisen. Rehse, der als Beisitzer des Volksgerichtshof-Präsidenten Roland Freisler an mindestens 231 Todesurteilen mitgewirkt hatte, starb 1969 vor Abschluß des gegen ihn angestrengten Verfahrens.

Dem möglichen Argument, der Volksgerichtshof sei kein ordentliches Gericht gewesen und seine Juristen könnten daher auch das Richterprivileg nicht für sich in Anspruch nehmen, baute der BGH auch gleich vor: Er bewertete die nationalsozialistische Aburteilungsmaschine, die es auf 5243 Todesurteile brachte, als gewöhnliches »Kollegialgericht«. Jedes seiner Mitglieder sei »unabhängig, gleichberechtigt, nur dem Gesetz unterworfen und seinem Gewissen verantwortlich« gewesen.

Dem Bonner Bundestag blieb es - 17 Jahre später - vorbehalten, den Volksgerichtshof als »Terrorinstrument zur Durchsetzung der nationalsozialistischen Willkürherrschaft« zu definieren. Bei der Beurteilung der Waldheim-Juristen geht es nun um die Frage: Sind ihre Strafkammern ordentliche Gerichte gewesen oder staatliche Terrorinstrumente?

Die SED, soviel steht fest, führte von Anfang an Regie. Die Dokumente lassen den Schluß zu, daß SED-Chef Walter Ulbricht den Rahmen der Prozesse selbst vorgab oder zumindest über die wesentlichen Abläufe laufend informiert wurde. So teilte ihm die zuständige Abteilung des Zentralsekretariats (ZS) im Mai 1950 mit, »zur Frage der Vollstreckung der Todesurteile« bedürfe es einer Beratung.

Aus einer anderen ZS-Abteilung erging die Weisung an die Justiz, »unter allen Umständen hoch zu verurteilen«. Konkrete Vorgabe: »Urteile unter zehn Jahren dürfen nicht gefällt werden.«

Der Potsdamer Historiker Wolfgang Eisert, 44, hat eine naheliegende Erklärung für die Härte der Verfahren. In ihnen habe sich bei den SED-Funktionären und Juristen eine Art vorauseilender Gehorsam gegenüber der Besatzungsmacht gezeigt. Eisert: »Das Unrecht, das die Sowjets begangen hatten, sollte nicht durch eine plötzliche Milde der Deutschen offenkundig werden.«

Dennoch ließen die Waldheim-Regisseure Unsicherheiten erkennen. Die Hinrichtungen beispielsweise wurden geheimgehalten, auf sämtlichen Totenscheinen ist »Herz- und Kreislaufinsuffizienz« als Todesursache vermerkt.

Als sich der damalige DDR-Justizstaatssekretär Helmut Brandt, Mitglied der Blockpartei CDU, mehr für die Waldheimer Verfahren interessierte, als der SED genehm schien, wurde er kaltgestellt. Kurz darauf wurde Brandt unter dem Vorwand »staatsfeindlicher Arbeit« verurteilt; er verbrachte 14 Jahre im Zuchthaus.

Der Druck auf die Beteiligten war also erheblich. Und doch gab es offenbar Reste von Handlungsfreiheit. So zeigten die Abschlußbeurteilungen der SED über die Richter erhebliche individuelle Unterschiede.

Über Otto Jürgens, wie die meisten Waldheim-Juristen nach dem Krieg in einem Schnellkurs ausgebildet, heißt es etwa, er sei »von der Moral der Arbeiterklasse durchdrungen«. Lobend auch der Vermerk: »Es gab bei ihm keine Diskussion über die Richtigkeit der sowjetischen Protokolle.«

Schon etwas anders liest sich die Beurteilung des zweiten jetzt in Leipzig angeklagten Richters: Bei ihm seien »einige ernste Diskussionen« nötig gewesen, um ihm jeden Zweifel auszutreiben, daß die von den Sowjets gelieferten Kurzprotokolle über die Waldheimer Häftlinge korrekt seien. Der Erfolg blieb nicht aus, die Partei bescheinigte dem Mann, er sei »im Verlauf seiner Tätigkeit politisch gewachsen«.

Am Ende der Waldheimer Prozesse konnte die SED gewiß sein, daß sie ihre Justiz auf Linie gebracht hatte; doch solche Fragen werden im Leipziger Prozeß womöglich gar nicht diskutiert. Der Vorsitzende Richter Wolfgang Helbig, 44, sieht Probleme mit der Verjährung.

Zwar argumentierten Justizminister in Bund und Ländern, etliche Deliktarten wie zum Beispiel Totschlag an Mauer und Stacheldraht könnten gar nicht verjährt sein. Da sie in der DDR aus politischen Gründen nicht verfolgt wurden, habe die Rechtspflege sozusagen geruht, damit sei auch der Anspruch der Täter auf Verjährung ihrer Taten binnen bestimmter Fristen hinfällig. Dieses Konstrukt stützen die Justizpolitiker auf die geltende Rechtsprechung zu Nazi-Verbrechen.

Doch Helbig äußert Zweifel, »ob man 40 Jahre DDR mit 12 Jahren NS-Zeit vergleichen kann«. So könnte es sein, spekuliert der Richter, daß die Waldheim-Juristen irgendwann auch schon zu DDR-Zeiten hätten belangt werden können, jedenfalls prinzipiell, »vielleicht nach dem Tod Stalins oder Ulbrichts«. Der Vorwurf der Rechtsbeugung wäre dann verjährt.

Bliebe noch die mögliche Aberkennung des Richterprivilegs mit der Begründung, die Waldheim-Strafkammern seien keine ordentlichen Gerichte gewesen. Dann ließen sich die Juristen sofort wegen Mordes anklagen. Doch auch für diesen Fall sieht Helbig »eminente Beweisschwierigkeiten«, denn ein beteiligter Richter brauche jetzt nur zu sagen, er persönlich habe 1950 gegen die Todesurteile gestimmt: »Dann ist der Mordvorwurf weg.«

Es scheint gut möglich, daß auch dieser Versuch, Justizunrecht juristisch aufzuarbeiten, ergebnislos bleibt.

„Warum immer wieder ich?“

Eva-Maria Stege rackerte fünf Jahre in einem sibirischen Arbeitslager/ Vergebens kämpfte sie nach dem Zweiten Weltkrieg als Verfolgte Stalins um Entschädigung: Das „Unrechtsbereinigungsgesetz“ hat sie vergessen ■ ULRIKE HELWERTH

Ein paar Meter weiter nur, und das alles wäre ihr erspart geblieben. Diese wenigen Meter damals, die bis zur Oderbrücke fehlten, davon ist Eva-Maria Stege überzeugt. Damals, Anfang Februar 1945, befand sich das 16jährige Mädchen mit Eltern und Geschwistern auf der Flucht vor der anrückenden Roten Armee. Aus dem Dorf Grochow, 50 Kilometer östlich von Frankfurt/Oder, östliche Mark Brandenburg, hatte sich der Treck in Bewegung gesetzt. Alle hatten nur ein Ziel: über die Oder. Doch kurz vor jener Brücke kommandierten Männer der NSDAP- Kreisleitung alle ZivilistInnen ins nächste Dorf zurück, denn die Chaussee mußte frei bleiben für die abziehende Wehrmacht. In jenem Dorf wurde die 16jährige für immer aus ihrer bis dahin behüteten Kindheit gerissen. Denn nachts kamen die Russen und holten die Frauen. Eva-Maria wurde einem jungen betrunkenen Offizier „zugeteilt“. „Laß das, das macht doch alles schlimmer und nützt uns ja nichts“, wies ein älteres Dorfmädchen die weinende Eva-Maria zurecht, die sich entsetzt der brutalen Gewalt zu erwehren suchte.

Russen betrachteten Frauen als Freiwild

Die Sieger nahmen sich, was ihnen zuzustehen schien. Das Ausmaß der Massenvergewaltigungen durch Soldaten und Offiziere der Roten Armee auf ihrem Marsch nach Berlin sucht bis heute seinesgleichen. Hunderttausende, ja möglicherweise Millionen Frauen wurden in den Wochen und Tagen vor und nach Kriegsende zur Beute1. Ob Kinder oder Greisinnen: wie Freiwild wurden die Frauen, oft von mehreren Soldaten gemeinsam, in Kellern, im Treppenhaus, in ihren Wohnungen, auf der Straße, in den Flüchtlingstrecks, während der Zwangsarbeit überfallen. Immer wieder. „Nach dem zweihundertsten Mal habe ich aufgehört zu zählen“, vertraute eine Frau aus Ostpreußen Eva-Maria Stege an. Die Gewalt war alltäglich und öffentlich, geschah häufig vor den Augen der Ehemänner, Eltern, Kinder, Verwandten, NachbarInnen. Dennoch wurde dieses Thema bislang — aus Scham, aus politischer Opportunität — in der Geschichte verschwiegen oder höchstens als unvermeidliche Randerscheinung eines Krieges abgehandelt. Die kollektive Verdrängung überließ es den einzelnen Frauen, wie und ob sie dieses Trauma verwanden. Viele begingen Selbstmord, wurden dazu getrieben, von Ehemännern, Verlobten, Vätern und anderen Familienmitgliedern, die diese „Schande“ nicht verschmerzen konnten. „Erschieß mich“, bettelte Eva- Maria nach dem ersten Mal ihren Vater an. In den Nächten, die folgten, flüchtete sie in völlige Apathie, stellte sich tot, seelisch und körperlich. Das blieb lange Zeit so. Auch nach fast 50 Jahren kann Eva-Maria Stege nur mit Mühe über jene Erlebnisse sprechen. Aber sie zwingt sich.

Als Totengräberin endlos im Gulag

Die Vergewaltigungen waren nur der Anfang. Eva-Maria Stege geriet in das Heer der deutschen „Reparationsdeportierten“, jener ZivilistInnen aus den einstigen deutschen Ostgebieten, die zu Hunderttausenden vom sowjetischen Geheimdienst NKWD und der Roten Armee und mit Zustimmung der westlichen Alliierten zur „Wiedergutmachung“ und „Umerziehung“ in die Sowjetunion verschleppt wurden. Von Ende Januar bis Sommer 1945 wurden mindestens 200.000, vielleicht aber bis zu 500.000 Menschen östlich von Oder und Neiße oft willkürlich aufgegriffen — darunter viele Frauen und Minderjährige3. Mehr als die Hälfte starben namenlos bereits auf dem Transport, viele später in den Arbeitslagern überall in der Sowjetunion. Eva-Maria Stege überlebte — dank „meiner russischen Kassandra“. Eines Abends, am Anfang ihrer Gefangenschaft, stieß sie auf eine ältere Russin. Und diese prophezeite ihr folgendes Schicksal: „Mädchen, du bist eine Deutsche, und Stalin sieht in allen Deutschen seine Feinde. Er wird dich, wie alle seine Gegner, nach Sibirien bringen, für fünf, vielleicht aber auch für fünfundzwanzig Jahre. Wenn du zürückkehren willst, mußt du hart arbeiten, immer, auch unter den schwersten Bedingungen, vergiß das nie. Und noch eins: Du mußt Russisch lernen...“ Eva-Maria Stege kam für fünf endlose Jahre nach Sibirien. Sie lernte Russisch und sie arbeitete — unter härtesten Entbehrungen, zum Schluß nur noch 80 Pfund schwer: als Totengräberin und Schachtarbeiterin, als Maurerin, Stukkateurin, Traktoristin, Landarbeiterin, im Glühlampenwerk und in der Ziegelei, sie verlud Kohle und Schlacke, kutschierte Ochsenkarren und Pferdefuhrwerke, hütete Schweine. Und sie schippte Schnee, mit abgestorbenen Fingern und in nassen Filzstiefeln, bei dreißig, vierzig, fünfzig Grad minus. Sie büßte für die Verbrechen der Deutschen. Aber warum gerade sie? „Die Menschen starben nicht, sie verreckten“, an Auszehrung, Kälte, Krankheiten. Gut zwei Drittel der Menschen in ihrem Lager seien umgekommen, erzählt Eva- Maria Stege. 1.759 Tage dauerte dieser Alptraum, bis endlich das ersehnte „Skoro domoi“, „Bald nach nach Hause“, auch für sie galt. 1949, im Oktober, kam die Entlassung. Die DDR war gerade gegründet worden, und ein sowjetischer Offizier beglückwünschte die RückkehrerInnen: „Sie werden jetzt in einen neuen, demokratischen Staat kommen.“ An der Grenze in Frankfurt/Oder sagten die Rangierarbeiter: „Leute, bleibt bloß nicht hier in der Zone, geht nach drüben.“ Die 20jährige Eva-Maria aber wollte zu ihrer Familie, von der sie durch sporadische Briefwechsel in den letzten Jahren zumindest wußte, daß sie lebte. Verschlagen hatte es Eltern und Geschwister in ein Dorf nördlich von Berlin. Das Wiedersehen und die Eingewöhnung waren schwierig. Auch die Mutter hatte drei Jahre in einem Arbeitslager in Polen verbracht und war innerlich gebrochen. Gesprochen wurde über das erlebte Leid in der Familie nicht. Eva-Maria Stege verdrängte so gut sie konnte, wollte wieder zu Kräften kommen, blieb auch bewußt in der DDR, „weil da was Neues zu entstehen schien“. Ihre Erlebnisse als Kriegsbeute der „Befreier“ waren im neuen, demokratischen Deutschland kein Thema.

Eva-Maria Stege war kein Schweigegeld wert

Als sich einmal ein paar Kollegen über ihre Zeit in sowjetischer Kriegsgefangenschaft unterhielten und sie beiläufig sagte, daß auch sie Sibirien kenne, bekam sie zu hören: „Die Freunde haben keinen nach Sibirien gebracht, der nichts verbrochen hatte.“ Also schwieg sie, wie all diejenigen, die aus den stalinistischen Gulags in der DDR eintrafen. Doch anders als diejenigen, die in den dreißiger Jahren in der Sowjetunion als politische Gefangene inhaftiert, verbannt und nach Stalins Tod „rehabilitiert“ worden waren, erhielt Eva- Maria Stege niemals eine großzügige „Ehrenpension“ als Opfer des Faschismus oder als „Kämpfer gegen den Faschismus“. Dieses Schweigegeld war sie nicht wert. So lebt die heute 64jährige als Invalidenrentnerin von einer schmalen Rente, kämpft seit drei Jahren, seitdem sie zum ersten Mal über ihr Schicksal öffentlich geredet hat, um Wiedergutmachung für die stalinistischen Verbrechen. Von namhaften KünstlerInnen, SchriftstellerInnen, PolitikerInnen hat sie zwar Unterstützung erfahren, doch ohne Erfolg bisher. Denn im ersten, heftig kritisierten „Unrechtsbereinigungsgesetz“ (es passierte Mitte Juni den Bundestag, scheiterte aber am Freitag letzter Woche an der SPD-Mehrheit im Bundesrat; jetzt muß sich der Vermittlungssausschuß darum kümmern) tauchen Eva-Maria Stege und ihre LeidensgefährtInnen nicht auf. Schließlich sieht der Einigungsvertrag nur die Entschädigung derjenigen Zivildeportierten vor, die aus dem Gebiet der ehemaligen SBZ, das heißt der DDR, verschleppt wurden. Wer ein paar Meter oder Kilometer östlich von Oder oder Neiße geschnappt wurde, geht im neuen Gesetz leer aus und soll auch in einem zweiten nicht berücksichtigt werden. Für diese Gruppe, von der heute noch schätzungsweise 300 bis 1.000 in den neuen Bundesländern leben, kämpft Eva-Maria Stege im „Bund Stalinistisch Verfolgter“. Bis in höchste Regierungskreise wurde sie vorstellig, etwa bei Angela Merkel (CDU). Die aber speiste sie ab mit dem lapidaren Verweis, daß derzeit in Bonn an einem „Kriegsfolgenbereinigungsgesetz“ gearbeitet werde, in dem auch Inhaftierte und Deportierte aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten Berücksichtigung finden sollen. „Über die weiteren Entwicklungen informieren Sie sich bitte aus der Presse“ — mit freundlichem Gruß, Ihre Frauenministerin.

Öffentlich bleiben die Opfer stumm

Eva-Maria Stege kämpft gegen die Zeit, gegen die „biologische Lösung des Problems“. Denn die ältesten der Frauen, die sie betreut, sind heute 80 oder 90 Jahre alt — wie ihre Mutter um Beispiel. Für sie stellt sie Anträge auf Kriegsopferrente oder auf Unterstützung von der Stiftung für politische Häftlinge, ein bürokratischer Aufwand, den die meisten aus eigener Kenntnis oder Kraft alleine gar nicht bewältigen könnten. Dabei sind die alten Frauen dringend auf die paar tausend Mark angewiesen. Einige Betroffene haben sich inzwischen gemeldet, kommen in die Sprechstunde. Sie haben Vertrauen zu einer, die ihr Schicksal teilt, erzählten— manche zum ersten Mal — von der erlittenen Gewalt, Erlebnisse, die sie bislang nicht einmal dem Ehemann anvertraut haben. Aber öffentlich bleiben sie stumm. „Wer, wenn nicht ich, soll sprechen, wenn die anderen alle schweigen?“ macht Eva-Maria Stege sich Mut für diese Aufgabe. Seit Jahren ist sie mit ihren unheilbaren seelischen Wunden in psychotherapeutischer Behandlung. Doch jüngst hat sie einen neuen harten Schlag erhalten. Am Gründonnerstag konnte sie zum ersten Mal bei der Gauck-Behörde Einblick in ihre Akte nehmen.

Nach der Tortur spitzelte die Stasi

„Statt der Rente bekam ich die Stasi“, weiß sie heute. Denn von 1952 bis 1988 wurde sie fast lückenlos überwacht. Mehr als zehn Ordner war sie der Stasi wert. Im Mittelpunkt der Bespitzelungen stand seit den fünfziger Jahren der Verdacht, daß sie innerhalb der DDR „zentraler Stützpunkt“ für eine „kriminelle Menschenhandelbande“ sei, las sie dort fassungslos. 1954 wurde sie verhaftet. Eine Kollegin war wegen angeblicher Spionage festgenommen und zu einer hohen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Von ihr war Eva- Maria Stege schwer belastet worden. Nach 24 Stunden war sie zwar wieder frei, bekam aber Berlin-Verbot. So pendelte sie lange Jahre zwischen ihrem weit außerhalb gelegenen möblierten Zimmer und ihrem Arbeitsplatz. Ihren kleinen Sohn mußte sie zu ihren Eltern aufs Land geben. Doch beruflich ging es ihr zunächst nicht schlecht, sie bekam eine interessante Stelle im Außenhandel. Ihre „sibirische Vergangenheit“ aber begleitete sie in ihrer Kaderakte und drückte ihr das Siegel „politisch unzuverlässig“ auf. Zumal sie sich nie um Aufnahme in die SED bemühte. 1961 wurde ihr Bruder wegen versuchter Republikflucht zu 12 Monaten verurteilt. Die Konsequenzen für sie: Strafversetzung auf eine schlechter bezahlte Stelle. Eva-Maria Stege aber blieb auf unspektakuläre Weise widerständig. So weigerte sie sich 1968 als einzige in ihrem Betrieb, eine Resolution für den Einmarsch der Warschauer-Pakt- Truppen in die CSSR zu unterschreiben. 1978 versuchte ihr Bruder zum zweiten Mal die Flucht. Eva-Maria Stege knüpfte Kontakte zum Anwalt Vogel, der ihren Bruder nach einem Jahr Haft in die Bundesrepublik verkaufte. Sie war gewarnt worden: Sobald ihr Bruder die Staatsangehörigkeit abgesprochen bekäme, gäbe es für sie im Außenhandel kein Bleiben mehr. So geschah es. Sippenhaft: Kaum war ihr Bruder drüben, war Eva-Maria Stege draußen. Nach 26 Jahren mußte sie sich für monatlich 327 Mark für den Rest ihrer Arbeitszeit als Ankleiderin im Berliner Metropol-Theater verdingen. Neben der Gesundheit sind ihr durch diese Dequalifizierung rund 140.000 Mark an Verdienst und eine entsprechende Rente verlorengegangen. Eine Entschädigung hat sie dafür bis heute nicht bekommen. Wenn sie früher schon gewußt hätte, was sie seit April weiß, hätte sie sicher „längst Schluß gemacht“, sagt Eva-Maria Stege müde. Das Ausmaß der Bespitzelung und des Verrats im Friedenskreis Pankow, in dem sie seit Anfang der achtziger Jahre „so etwas wie eine politische Heimat“ gefunden hatte, berührt sie dabei noch am wenigsten. Fassungslos ist sie über das halbe Dutzend IMs, das sie in ihrem engsten FreundInnenkreis ausgemacht hat. Und da ist noch eine Beunruhigung: Es soll über sie eine Akte unter dem Namen „TV Bremse“ geben, die bislang unauffindbar ist. „Ich denke, mit Sibirien wäre ich irgendwie fertiggeworden“, sagt Eva-Maria Stege heute, „aber daß es dann fast nahtlos weiterging, hat mir den Rest gegeben.“ Sie sei nur froh, daß sie heute keinen Haß mehr spüre. Wohl aber sind die Alpträume zurückgekehrt: Sie steht mit vielen Frauen in einer Reihe. Ein sowjetischer Offizier befiehlt: „Hand aufmachen.“ Alle Frauen zeigen eine Plastikmarke vor, die meisten eine rote, nur ihre ist schwarz. Der Offizier sagt: Die schwarzen gehen nach Sibirien. „Warum immer wieder ich? Ich war doch schon dort!“ schreit Eva- Maria Stege verzweifelt. Davon wacht sie auf.

Sigrid Moser (Hrsg.): Bald nach Hause — Skoro damoi. Das Leben der Eva-Maria Stege. Aufbau Taschenbuch Verlag, Berlin 1991

1Gerhard Reichling, Statistiker und Demograph, hat vor einiger Zeit die Zahl der deutschen Frauen und Mädchen geschätzt, die in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ), den ehemaligen deutschen Ostgebieten sowie während der Flucht und Vertreibung vergewaltigt wurden. Nach seinen Schätzungen wurden 1,4 Mio. von Angehörigen der Roten Armee auf dem Vormarsch bis Berlin vergewaltigt, eine halbe Mio. in der späteren SBZ. Reichling ist z.Zt. Leiter der Deutschen Sektion der wissenschaftlichen Arbeitsstelle der Forschungsgesellschaft für das Weltflüchtlingsproblem und Autor zahlreicher Publikationen.

2Vgl.: Helke Sander, Barbara Johr (Hrsg.): „BeFreier und Befreite. Krieg, Vergewaltigungen, Kinder“. Kunstmann Verlag, München 1992. In jahrelangen Recherchen sind die beiden Herausgeberinnen dem Tabu der Massenvergewaltigungen in Deutschland in den letzten Kriegs- und ersten Nachkriegswochen nachgegangen, haben u.a. Hunderte Gespräche mit betroffenen Frauen geführt. Die Ergebnisse wurden jetzt in genannter Publikation und einem Film gleichen Titels veröffentlicht.

3Vgl.: Herbert Mitzka: „Zur Geschichte der Massendeportationen von Ostdeutschen in die Sowjetunion im Jahre 1945“. Sera Print Verlag, 3. Auflage 1989.

DDR-Knast Bautzen - Singen gegen die Selbstmordgedanken SPIEGEL, 31.10.2008

Misshandlungen, Schlafentzug, Scheinhinrichtungen: In keinem anderen Stasi-Gefängnis der DDR waren die Haftbedingungen so unmenschlich wie in Bautzen. Einziger Lichtblick war für viele Häftlinge der Knast-Chor, hier fanden sie Hoffnung - und konnten sich durch einen Trick auch vor Spitzeln schützen.

Sie waren jung und sagten, was sie dachten. Sie kritisierten Missstände, verteilten Flugblätter oder gaben verbotene Zeitschriften aus dem Westen weiter, damals Ende der vierziger und Anfang der fünfziger Jahre. Taten, die in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) und in der gerade gegründeten DDR Grund genug waren, Menschen wegen Spionage oder "anti-sowjetischer Hetze" zu verhaften und zu verurteilen.

Einer von ihnen ist Oskar Stück. Er ist heute 83, aber er wirkt jünger. "Der Knast konserviert", sagt der Berliner und lacht. 1950 studierte Stück in Jena Deutsch und Französisch. Eines Morgens wurde er von zwei Stasi-Leuten aus dem Bett geholt und festgenommen. Den Grund erfuhr er zunächst nicht. Die beiden Geheimpolizisten fuhren ihn nach Weimar und übergaben ihn dem sowjetischen Geheimdienst NKWD, dem Vorläufer des KGB. Dort ließ man ihn nach einigen nächtlichen Verhören endlich wissen, warum er hier war - wegen "Antisowjethetze".

Stück hatte DDR-kritische Zeitschriften wie "Der Monat" oder "Die Tarantel" verteilt; eine vor ihm verhaftete Kommilitonin hatte nach nächtelangen Verhören seinen Namen genannt. Stück stritt die Vorwürfe zunächst ab, doch die Russen ließen nicht locker. Schließlich drohten sie, seine Frau zu verhaften, sollte er nicht gestehen. "Da hatte ich keine andere Wahl mehr", sagt Stück. Im Januar 1951 wurde der Student zu 25 Jahren Arbeitslager verurteilt.

Endstation "Gelbes Elend"

Ähnliches hat der heute 79-jährige Bodo Skrobek erlebt. Er wurde 1948 verhaftet, im Jahr vor der DDR-Gründung. Der Vorwurf gegen ihn: Mitgliedschaft in einer verbrecherischen, illegalen Organisation und Verbreitung antisowjetischer Hetzparolen. "Die Untersuchungshaft war das schlimmste", erinnert er sich. Vier Monate lang wurde er im Dessauer NKWD-Gefängnis in Einzelhaft festgehalten. Nach endlosen nächtlichen Verhören, Schlafentzug, Hunger, körperlichen Misshandlungen, zwei Scheinhinrichtungen und der Drohung, seine Eltern zu verhaften, unterschrieb der 19-Jährige schließlich ein seitenlanges Protokoll in russischer Sprache, das er gar nicht verstand. Im November 1948 wurde auch er zu 25 Jahren Zwangsarbeit verurteilt.

Stück und Skrobek sind zwei von etwa 35.000 Deutschen, die zwischen 1945 und 1954 von Sowjetischen Militärtribunalen in Geheimprozessen verurteilt wurden - in der Regel zu 25 Jahren "Besserungs-Arbeitslager". Für diejenigen, die nicht nach Sibirien verschickt wurde, hieß die Endstation oft Bautzen I - wegen der Klinkerfarbe der Gebäude im Volksmund "Gelbes Elend" genannt. Das Gefängnis war von 1945 bis 1950 sowjetisches Speziallager, in dem Männer jeden Alters und aus allen Gesellschaftsschichten eingesperrt waren, 17- wie 70-Jährige, Bauern und Professoren. So traf Bodo Skrobek in Bautzen den Pfarrer seines Heimatdorfs im Harz wieder. Er hatte in einer Predigt über das Zehnte Gebot die Bodenreform von 1949 als "organisierten Bandenraub" bezeichnet. Auch darauf standen 25 Jahre.

Viele überlebten das "Gelbe Elend" nicht, denn die Haftbedingungen waren unmenschlich. Allein bis 1950 starben etwa 3.000 Gefangene an Unterernährung, Tuberkulose und anderen Mangelkrankheiten. Sie wurden anonym in Massengräbern bestattet; bei Grabungen wurden 1992 die sterblichen Überreste von 180 Menschen gefunden. Viele Gefangene plagten während ihrer Zeit im "Gelben Elend" auch Selbstmordgedanken.

Halbnackt in der Zelle bei minus 15 Grad

Besonders gefürchtet war der Karzer. "Was das bedeutete, kann ein Außenstehender kaum nachvollziehen", erzählt Bodo Skrobek, der 14 Tage im Karzer vegetieren musste, weil er in der Zelle geraucht hatte. Entkleidet bis auf die Unterhose wurde Skrobek in die gerade 4 Quadratmeter kleine Karzerzelle geworfen. Der Ablauf sah so aus: Die ersten drei Tage gab es nichts zu essen, keine Kleidung und auch keinen Strohsack oder eine Decke zum Schlafen. Dann kam ein "guter" Tag, an dem man etwas bekam, danach wieder zwei schlechte ohne alles. "Das waren die schlimmsten Tage meiner gesamten Haft"", schaudert es Skrobek noch heute. Bei minus 15 Grad Celsius Außentemperatur hockte er halbnackt in der Zelle. "Nach zehn Tagen und Nächten hatte ich nur noch den Wunsch zu sterben." Nach den zwei Wochen Karzer konnte er weder gehen noch stehen; abgemagert bis auf die Knochen musste er in die Gemeinschaftszelle zurückgetragen werden.

Obwohl es in Bautzen eine große Anstaltskirche gab, waren Pfarrer oder Seelsorger dort lange unerwünscht. Als 1950 die DDR das Lager von den Sowjets übernahm, erlaubte sie Anstaltsgottesdienste und Gefangenenseelsorge, um den demokratischen Schein zu wahren. Als Anstaltspfarrer wurde der junge Pastor Hans-Joachim Mund eingesetzt. Er war ursprünglich religiöser Sozialist und besaß sowohl das Vertrauen der Partei - im Zentralkomitee der SED war er zuvor Referent für Kirchenfragen gewesen - als auch das der Kirche.

Von den Gefangenen erfuhr Mund bald, dass es in den Sälen, in denen bis zu 400 Gefangene untergebracht waren, illegale Chorgruppen gab. Und weil Mund seine Gottesdienste gerne festlicher gestalten wollte, setzte er bei der Anstaltsleitung durch, dass zwei dieser Saalchöre in seinen Gottesdiensten mitwirken durften - sein Dienstrang als Volkspolizei-Oberrat (Offizier) half ihm dabei. Bei seinen monatlichen Besuchen brachte er den Sängern Noten mit.

Vorsingen für Spitzel

Ab Sommer 1951 fanden etwa einmal im Monat evangelische und katholische Gottesdienste mit dem neuen Gefangenenchor statt. Die Häftlinge trieb nicht nur die Liebe zur Musik in das Ensemble - da die Chorknaben aus verschiedenen Gefängnissälen kamen, konnten sie sich bei den Proben austauschen und Kontakte knüpfen. Das war der Anstaltsleitung ein Dorn im Auge - und im November 1951 wurden die 48 Chormitglieder kurzerhand in eine Sammelzelle im Westflügel des Gelben Elends" verlegt. In der etwa 7 mal 10 Meter großen und 3 Meter hohen Gemeinschaftszelle gab es keine Toiletten, sondern lediglich zwei Holzkübel für die Notdurft. Geschlafen wurde auf doppelstöckigen Holzpritschen mit Strohsäcken - doch die Musik schweisste diese Männer zusammen und machten die widrigen Umstände erträglich.

Einer der beiden Chorleiter war der damals 23-jährige Detlef Nahmmacher. Er stammte aus einem gutbürgerlichen Elternhaus in Rostock und spielte mehrere Instrumente. Unter seiner Leitung probte der Chor täglich Choräle und Motetten, selbst geschriebene Sätze, später ganze Kantaten. "Die Motivation der Sänger war unglaublich", schwärmt Nahmmacher heute noch. "Wir waren ein sehr leistungsfähiger Chor." An kirchlichen Hochfesten wie Weihnachten oder Ostern habe der Bautzener Kirchenchor nicht selten in bis zu vier aufeinander folgenden Gottesdiensten gesungen. "Die Gottesdienste waren immer voll und wir hatten das Gefühl, etwas ganz Wichtiges zu tun."

Schnell wurde der Chor der Gefangenen zur verschworenen Gemeinschaft. Wenn Mitglieder ersetzt werden mussten, weil sie verlegt wurden oder durch Krankheit ausfielen, wurden neue Kandidaten genau unter die Lupe genommen - vor allem musste jeder Bewerber vorsingen. Bestand der Verdacht, dass es ein Spitzel sei, ließen die Choristen den Kandidaten immer schwierigere Intervalle singen, an denen er irgendwann scheiterte. "So konnten wir ihn nach ganz objektiven Kriterien abweisen", freut sich Nahmmacher noch heute. "Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir aufgrund dieser Praxis im gesamten Gelben Elend die einzige spitzelfreie Gruppe waren", ergänzt Ulrich Haase, der bei der Chorleitung half.

Gänsehaut beim Wiedersehen

Doch natürlich geriet der Chor mehr und mehr in das Visier von Stasi und Anstaltsleitung. Um die Chorknaben kleinzukriegen, mussten die singenden Gefangenen bald tagsüber in die "Produktion", Verweigerer kamen in Isolationshaft. Durch Amnestien kamen nach und nach einzelne Chormitglieder frei, zur Frustration der Zurückgebliebenen, denen nicht erklärt wurde, weshalb sie nicht entlassen wurden und wie lange sie noch bleiben müssten. Es kam nun auch häufiger zu internen Spannungen. Im März 1956 wurde der Chor wegen angeblicher illegaler Verbindungen von der Operativabteilung der Volkspolizei aufgelöst.

Die meisten Sänger aus der Gemeinschaftszelle gingen nach ihrer Entlassung in den Westen. Pfarrer Mund - längst im Visier der Stasi - floh, als er 1959 von seiner drohenden Verhaftung erfuhr. Er war bis 1982 Pfarrer der bayerischen Landeskirche. Ulrich Haase und Detlef Nahmmacher wurden Musiklehrer, Oskar Stück stieg zum Studiendirektor auf. Bodo Skrobek arbeitete zunächst als Bauleiter und ging später zum Bundesrechnungshof. Mittlerweile sind sie alle längst im Ruhestand.

Den Kontakt zueinander haben die Mitglieder dieses ungewöhnlichen Chors indes nie verloren. Seit 1958 treffen sie sich regelmäßig - der jüngste ist 77, der älteste 102. Und natürlich, wie könnte es anders sein, singen die "Bautzener Chorknaben" dann miteinander. 1994 feierten sie zum ersten Mal seit ihrer Entlassung wieder Gottesdienst in der Anstaltskirche in Bautzen - das bisher bewegendste Wiedersehen. "Als wir gemeinsam sangen 'Allein Gott in der Höh' sei Ehr' bekamen viele von uns eine Gänsehaut, denn wer hätte damals gedacht, dass wir an diesem Ort einmal wieder in Freiheit zusammenkommen würden", sagt Haase. "Das ist für viele von uns nach wie vor ein Wunder."

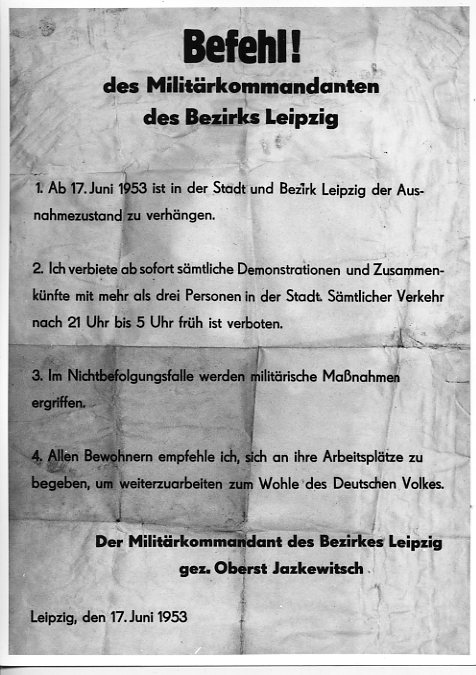

Aufstand in der DDR - Der Tag, an dem Stalin brannte SPIEGEL, 03.07.2013

Am 17. Juni 1953 wartete der zwölfjährige Peter Model in Halle an der Saale vergeblich auf die Straßenbahn. Mit einem Nachbarjungen machte er sich zu Fuß auf den Weg - bis ein unüberhörbares Klirren schlagartig Erinnerungen an das Ende des Krieges wachrief.

Als ich mir vor der Burg Giebichenstein die Zeit vertrieb, weil die Straßenbahn nicht kam, ahnte ich nicht, dass in der DDR gerade ein Volksaufstand ausgebrochen war. Und dass ich schon bald Unfassbares miterleben würde. Zwölf Jahre alt war ich damals, im Juni 1953. Neben mir saß auf einem Mauerstück ein Nachbarsjunge, den ich heimlich beneidete. Denn er wohnte im Innern der Burg, weil sein Vater dort Hausmeister war. Und die Mutter war Schaffnerin und hatte an dem Tag Dienst auf der Straßenbahnlinie 7 in Halle an der Saale. Vieles ging mir an dem warmen Sommertag durch den Kopf, als wir warteten und die Beine baumeln ließen. Bei Kriegsende im April 1945 waren hier die Amerikaner über die Saale gekommen. Die Kröllwitzer Brücke wurde im letzten Augenblick gesprengt. Fliegeralarm und Bombennächte lagen endlich hinter uns. Zum ersten Mal sah ich damals einen Schwarzen, in fremder Uniform. Wenige Wochen später folgten die russischen Soldaten, die kläglicher anzusehen waren. Sie saßen auf Fuhrwerken, die von mageren Pferden gezogen wurden, und schliefen auf Stroh. Panzer rollten durch die Straßen, dieses Mal kamen sie von Osten her. Die Eisenmonster sollten danach noch oft an meinem Fenster vorbeiklirren, meistens nachts.

Brodelnde Menschenmasse

Von der Straßenbahn war immer noch nichts zu sehen, obwohl sie nach der Turmuhr längst um die Kurve am Gasthof 'Zum Mohren' hätte biegen sollen. Wir entschlossen uns, der Mutter entgegenzulaufen, immer den Schienen nach. Lutherlinde - Museum - Reileck: Der vertraute Weg führte uns in Richtung Innenstadt. Plötzlich starrten wir gebannt die Ludwig-Wucherer-Straße hinauf und folgten nicht mehr den Schienen der Linie 7. Denn wie ein Lindwurm näherte sich eine brodelnde Menschenmasse aus Frauen und Männern. Staunend näherten wir uns und wurden von dem Strom mitgetrieben. Aus einem großen Gebäude im Paulusviertel wurden Fahnen aus den Fenstern geworfen. Papier wirbelte umher, eine Schreibmaschine flog auf das Pflaster. Zwei Autos wurden angezündet. Jeder Junge wusste, dass die dicken, schwarzen BMW-Limousinen 'Bonzenwagen' waren. In solch einem schönen Auto fuhr auch der Präsident der Republik! An dem Tag war aber alles anders. Wir beobachteten Schlägereien und sahen blutige Gesichter von Uniformierten. "Weiter!" hieß es im Befehlston. Die Menge strömte zum Reileck. Mitten auf der Kreuzung griff ein Mann zu einem Megaphon, das zur Ausrüstung eines Postens der Verkehrspolizei gehörte. "Auf, zum Roten Ochsen!" rief er. Das war das Gefängnis. Am Reileck waren zwei haushohe Porträts montiert, Öl auf Leinen. Stalin brannte nun, die Stofffetzen flatterten im Wind. Unglaublich! Als er März 1953 starb, mussten wir an der Schule noch Ehrenwache an der Gipsbüste des "Vaters aller Werktätigen" halten. Die Ausgabe der SED-Bezirkszeitung "Freiheit" erschien mit einem dicken Trauerrand, ebenso wie die Briefmarken. Und jetzt knüppelte die schreiende Menge sogar noch auf das andere Großbild ein, das Karl Marx zeigte. Nach hitzigen Diskussionen durfte dieses Gemälde aber schließlich hängen bleiben. "War doch ein Deutscher", wurde erregt erklärt.

Versteinerte Blicke

Bei den Fahnen des zuvor gestürmten Parteigebäudes hatte man es nicht so genau genommen, es brannten auch schwarz-rot-goldene. Russische Lastwagen fuhren heran, auf den offenen Ladeflächen standen Offiziere und deren Frauen mit Kopftüchern. Die Gesichter waren versteinert, ihre Blicke auf den brennenden Stalin werde ich nie vergessen. Auf einem Laster mit halleschem Kennzeichen erblickte ich junge Männer, von denen einige selbstbewusst ihre Arbeitskleidung mit Schweißerbrille trugen. Einen von ihnen erkannte ich genau. Mit G., etwa 18 Jahre alt, hatte ich drei Wochen in einem Ferienlager in Wettin verbracht. Wir hatten zusammen Ball gespielt und am Lagerfeuer gesessen und nun war er unter den Aufständischen! "Das sind unsere Kumpels von Leuna und Buna", hörte ich es um mich herum raunen. Keiner der Arbeiter war bewaffnet. Auf zum Roten Ochsen! Ein Transport-LKW ohne Aufbauten rammt rückwärts gegen das Tor vor dem alten Ziegelbau. "Aufmachen, aufmachen!" brüllten die Menschen. Die Gefängnisverwaltung hatte im Innenhof des Gefängnisses einen Polizei-LKW als Rammbock postiert. Ich hörte ein Krachen und berstendes Holz, dann ergoss sich ein schwacher Wasserstrahl über die Köpfe derjenigen, die gegen das Tor anrannten. Der Strahl wurde stärker, Steine flogen. Von links und rechts traten dunkelblau uniformierte Wärterpolizisten mit Karabinern in den Händen ängstlich aus der Einfahrt heraus. Auf einmal nahm ich aus der Ferne das altbekannte kalte Klirren von Panzern wahr. "Lauft weg! Weg hier, lauft!" wurde geschrien. Ich war schon längst allein, ohne den Nachbarsjungen, und floh mit anderen über Mauern und durch Gärten, bis ich zu Hause ankam. Auf dem Heimweg sah ich, wie Frauen an Bäckerläden für Brot anstanden. Ausnahmezustand! Die Alten erklärten uns, was das bedeutete: keine Versammlungen mit mehr als drei Personen, nächtliches Ausgehverbot, Schießbefehl. Noch jahrelang sollte dieser weiße Zettel an unserem Haus kleben. Unterschrieben war er von dem Stadtkommandanten der Roten Armee, dem wahren Herrscher in Halle. 1959, als ich das Abitur in der Tasche hatte, verließ ich dann die DDR.

DDR-VolksaufstandVom Schulhof ins

Mündungsfeuer

SPIEGEL, 13.06.2013

Eigentlich hatte sich Bodo Jung nur kurz vom Schulhof gestohlen, um die Demonstration zu bestaunen, plötzlich fand er sich zwischen Panzern und Maschinengewehrschüssen wieder. Am 17. Juni 1953 stolperte der 16-Jährige in einen Aufruhr, der Geschichte schrieb - und ihn in Lebensgefahr brachte.

Als ich mich am Morgen des 17. Juni 1953 auf den Schulweg machte, ahnte ich nicht, wie dieser Tag sich für immer in mein Gedächtnis einbrennen werden würde. Ich war 16 Jahre alt und in der 10. Klasse der Käthe-Kollwitz-Oberschule in Magdeburg. Nicht, dass ich völlig ahnungslos gewesen wäre: Von Demonstrationen in Ostberlin hatte ich schon über den Nordwestdeutschen Rundfunk, den wir regelmäßig zuhause hörten, erfahren. Aber hier in Magdeburg schien es ein Tag wie jeder andere. Wir hatten gerade Sportunterricht auf dem Schulhof, als plötzlich ein Schulkamerad rief: "Auf dem Breiten Weg wird demonstriert!" Der Breite Weg, eine Hauptstraße, verläuft in der Nähe der Schule. Ich wunderte mich: Sonst mussten wir doch stets von der Schule aus zu jeder Demonstration. Was war heute anders? Aufgeregt verließ ich den Schulhof und lief zum Breiten Weg. Ich staunte nicht schlecht: Überall drängten sich dort Demonstranten, es war gar kein Ende der Menschenmassen zu erkennen. Noch mehr wunderte mich allerdings, dass in der ganzen Menge kein einziges Transparent mit einer sozialistischen Losung zu sehen war. Erst jetzt begriff ich, dass dies kein linientreuer Auflauf war. Die Demonstranten protestierten gegen die bestehende Regierung. Fast alle waren Arbeiter aus dem Ernst-Thälmann-Werk und dem Karl-Liebknecht-Werk, die meisten noch in Arbeitskleidung. Ich überlegte nicht lange. Schnell zog ich mich um - schließlich hatte ich noch immer die Sportkleidung an - und schloss mich ihnen an.

Von der Polizei entdeckt

Es ging zum Gewerkschaftshaus am Ratswaageplatz. Vor dem Gebäude lagen jede Menge Akten, die einfach aus den Fenstern geworfen worden waren, und es flogen immer noch mehr. Das Haus war gestürmt worden. Ein Mann kam heraus, wahrscheinlich ein Funktionär der Gewerkschaft, und bekam Tritte und Schläge ab. Ein Passant ging dazwischen und mahnte: "Keine Gewalt!" Die Angreifer beruhigten sich wieder.

In meiner Nähe saßen Leute auf der Ladefläche eines Lastwagens. Sie riefen andere auf, sich dem Aufstand gegen die Regierung anzuschließen. Ich sprang fasziniert mit auf den Wagen, und ab ging es Richtung des Vororts Rothensee, wo große Betriebe standen. Hier wollten wir noch mehr Arbeiter für unsere Sache gewinnen.

Unterwegs legten wir einen Zwischenhalt ein: In der Neuen Neustadt ging es zur SED-Schule. Dort rissen wir, wie andere es inzwischen überall taten, alle sozialistischen Plakate herunter. Mir wurde ganz mulmig, als ein Polizist mich dabei beobachtete, der ganz in meiner Nähe wohnte. Doch der Polizist hat mich nie denunziert. Ich bin ihm noch heute dankbar.

Anschließend ging es weiter nach Rothensee, in einen größeren Betrieb. Die Arbeiter dort standen bereits alle auf dem Hof. Keiner von ihnen wusste richtig, was in der Stadt los war. Wir erklärten ihnen, was geschah, und forderten sie auf, uns zu folgen. Ich riss inzwischen alle Plakate ab, die ich so sah, auch, wenn ich dafür manchmal gefährlich hoch klettern musste.

Mittag bei Mutti statt Knastrevolte

Wir fuhren zurück in die Neue Neustadt, zum Gefängnis in der Umfassungsstraße, wo Politische inhaftiert waren. Beim Schlachter wurde eine große Fleischeraxt geholt und damit die Tür aufgehackt, um die Gefangenen zu befreien. Das wurde mir zu heiß. Ich setzte mich von der Gruppe ab und ging - ich wohnte ganz in der Nähe - erst einmal zum Mittagessen zu meiner Mutter.

Frisch gestärkt überlegte ich wenig später, was ich nun mit dem Rest des Tages anfangen sollte. Ich hatte noch Tatendrang, also machte ich mich auf den Weg zurück zum Gefängnis. Es schien, als hätte ich mit meiner Vorsicht Recht behalten: Vor der aufgebrochenen Eingangstür stand nun ein Russenpanzer. Der Platz vor dem Gebäude war wie leergefegt. Da hörte ich, in der Stadt sei noch was los - vor dem Polizeipräsidium, das zugleich ein Gefängnis war. Ich machte mich sofort auf den Weg, durch menschenleere Straßen.

Am Präsidium waren etwa 200 Leute, die offenbar daran gescheitert waren, das Gefängnis zu erstürmen. Und vor ihnen standen Panzer und russische Soldaten. Ich mischte mich unter die Leute. Immer wieder fuhren die schweren Kettenfahrzeuge mitten durch die Menge, die sofort zur Seite stob. Zum Glück wurde niemand überfahren, doch die schweren Panzer rissen Pflastersteine aus dem Boden los. Aus Frust hoben wir sie auf - und warfen damit nach ihnen.

Die Soldaten waren jung, vielleicht erst 18. Ihre Gewehre hatten Bajonette, aber ohne ihre Stahlhelme, nur in Käppis, machten sie irgendwie einen betretenen Eindruck. Ich kletterte zu einer Gruppe von Schaulustigen auf das flache Dach einer Baracke und sah mir die Sache von oben an. Unter meinem Arm hervor machte eine Frau Fotos. Mir war nicht ganz wohl dabei, weil nicht weit von uns die Soldaten standen. Wer wusste, wie die reagieren würden, wenn das alles fotografiert wurde? Später erfuhr ich, dass die Aufnahmen der Frau in Westberliner Zeitungen erschienen sein sollen.

Plötzlich lag er reglos da

Dann änderte die Situation sich dramatisch. Neue Soldaten kamen, Mongolen mit Stahlhelmen und vollständiger Gefechtsausrüstung. Noch nie hatte man diese Kämpfer bei uns in der Öffentlichkeit gesehen. Und nun standen sie vor uns - und stellten Panzerabwehrkanonen in unsere Richtung auf.

Augenblicklich kam Panik auf. Bloß weg von der Straße! Gemeinsam mit sechs anderen Jugendlichen kletterte ich zu den höher gelegenen Bahngleisen. Unter mir dröhnte ein Panzer. Der Turm drehte sich und das Maschinengewehr ratterte. Ich sah das Mündungsfeuer, dann ein Ehepaar auf der Straße. Plötzlich lag der Mann reglos neben seiner Frau, mit einem roten Fleck auf der Stirn.

Da rannten wir los, quer über die vielen Gleise der Hauptzuglinie nach Halle. Auf der anderen Seite sprangen wir auf niedrige Gebäude, die Garagen zu sein schienen. Zwischen den Dächern ein kleiner Zwischenraum, ich sprang darüber - und erstarrte vor Schreck. Unter mir kläfften und knurrten Schäferhunde. Das waren keine Garagen, sondern Hundezwinger! Und dazwischen standen Russen mit Gewehren in den Händen, die etwas in unsere Richtung riefen. Ich rannte wieder zurück auf die Gleise und rüber zu einer Gruppe von Häusern, die anderen hinter mir her. Wir kletterten unter das Dach des nächsten Hauses. Doch hier konnten wir nicht bleiben, wahrscheinlich wurden ja bereits nach uns gesucht.

Unerwartete Hilfe

Unsere Rettung kam unerwartet: Vor einem Haltesignal blieb ein Zug Richtung Hauptbahnhof stehen. Nichts wie hin und rein. Banges Warten, bis er endlich wieder losfuhr. Wenige Augenblicke waren wir endlich an der nächsten Haltestelle - allerdings ohne Fahrkarten. Damals gab es Sperren auf jedem Bahnhof, die man nur mit gültigem Fahrausweis passieren konnte. Was nun? Bei einer Kontrolle wären wir dran gewesen, man hätte sofort gewusst wo wir herkämen, und der Bahnhof war an allen Seiten abgesperrt. Wieder hatte ich Glück: Ein Zug Richtung Stendal fuhr ein, der über die Haltestelle Neustadt weiterfahren sollte - wo ich wohnte. Ich kletterte sofort hinein. Doch die anderen wollten nicht mit. Sie kamen aus anderen Gegenden von Magdeburg.

Die Reisenden ahnten zum Glück nicht, was hier vor sich gegangen war. Zufällig war mein Tanzlehrer im Abteil. Ihm fiel auf, dass ich mächtig aufgeregt war, und er erkundigte sich, was los sei. Ich erzählte alles. Ohne lange zu überlegen, gab er mir seine Fahrkarte. Dankbar stieg ich am Bahnhof Neustadt aus, den ich nun ohne Probleme verlassen konnte.

"Woher kommst Du?"